探古尋源:石水渠藍屋 灣仔昔日生活印記

發佈日期: 2016-10-16 06:52

港澳

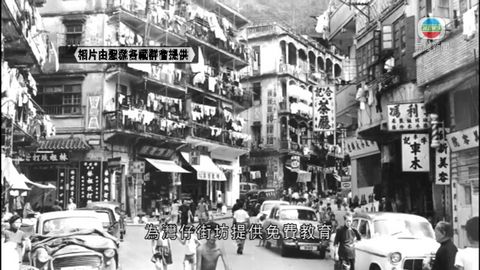

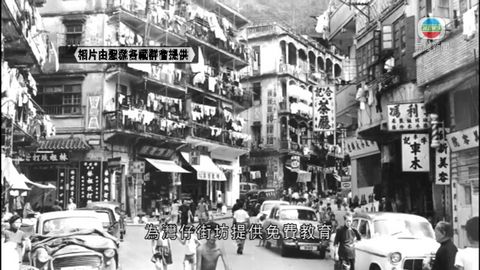

灣仔高樓大廈林立,但在窄街小巷可以找到香港最古舊的嶺南式唐樓。 位於石水渠街的藍屋上世紀二十年代建成。香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻表示:「其實石水渠街,地標是石水渠,一些早年如1840年代的畫片、畫作,都會見到石水渠。到了1860、1870年代,很多相片會見到石水渠。當時灣仔很多的建築物都不高,石水渠就很顯著。相信與北帝廟、洪聖廟,都是灣仔著名地標。」 戰後大量難民湧入,石水渠街可以說是當年的貧民區。當時藍屋一層樓可以住到五、六十人。香港故事館導賞員黃國偉指:「粵語片都能見到,一張床七口、八口人住,床很擠迫,而房中間要留一條通道,到了晚上會用這條通道,放一些椅子和木板上去,(住客)打橫睡,不像我們現在有床可以打直睡。如果不夠空間,床下底的空間也會用。」 藍屋的一樓曾經是鏡涵義學,為灣仔街坊提供免費教育,三樓是一中書院,是戰前教英文學校。地舖更是大有來頭,是黃飛鴻徒弟林世榮後人開的醫館,到現在仍然在這裡。 藍屋仍然保留嶺南建築的懸臂露台,還有又窄又長的木樓梯,被列為一級歷史建築。政府早年曾經計劃收購藍屋發展,後來在居民反對下,改為以留屋留人的方式保育,現在藍屋仍然有人住在這裡。 其實藍屋建築群,現時已經圍了棚架進行保育工程,政府希望透過保育工程保持建築群原貌。藍屋維修後繼續保留鮮艷藍色,在重建項目林立的灣仔,為我們保留一點點舊時生活的面貌。