圖輯|四川金沙遺址博物館採取原地保護方式 發掘與展示文物

發佈日期: 2025-09-28 09:15

兩岸

四川三星堆和金沙兩個遺址,分別代表古蜀文明不同階段。其中金沙遺址博物館採取原地保護的方式,發掘同展示相關文物。

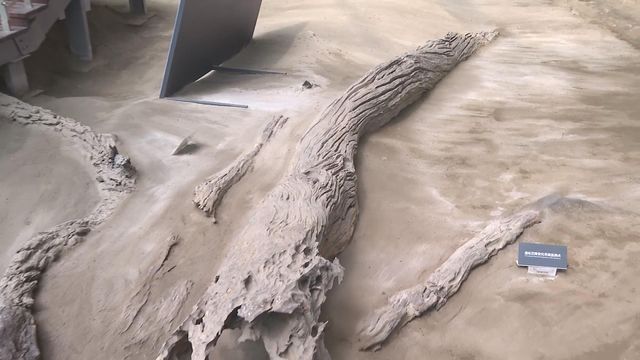

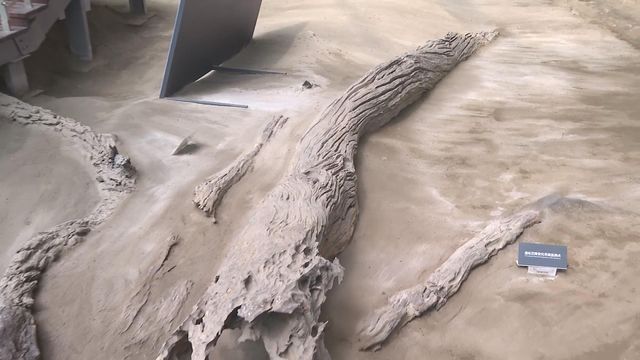

四川金沙遺址博物館的遺跡館,是直接建在其中一部分的遺址上。一個個坑洞,已挖掘的地方會有標示紀錄。

部分坑洞有大量象牙,最多甚至有八層,估計是祭祀用途。還有野豬獠牙,以及鹿角。由於象牙很容易受侵蝕,館方於是先以保護液加固,保留現場環境,包括不安裝空調,留待適當時機再挖掘。

金沙遺址博物館一級解說員姚凱表示︰「我們當時遇到了很多困難,但我們本著可持續發展的一個原則,我們要保護好文物的話,我們沒有及時成熟的技術,所以我們寧願暫停下來。」

其中一個坑,是「太陽神鳥」金飾的出土地。這件是博物館的鎮館之寶,相信屬於商代晚期,即是約三千年前的文物,厚度只有0.02厘米,而含金量達百分之94.2,反映到當時的冶金技術。四隻鳥代表四季,內層12道光紋,代表12個月。這個圖案更被國家文物局,選為中國文化遺產的標誌,館內不少設計都將圖案融入其中。

姚凱指出︰「太陽神鳥圖案非常玄幻,這個圖案其實融合了古蜀先民一種浪漫的情懷,和他們一種精湛手工藝的特點,也體現出他們對於光明、太陽的一種追求、崇拜和熱愛。」

金沙遺址是在2001年,成都市城西準備發展時意外發現,距離三星堆遺址50公里,推算是三星堆文明衰落後,在成都平原興起的另一古代文明中心,也是古蜀王國的都邑。

這條刻有「人面、鳥、魚、箭」花紋的金冠帶,是古蜀國王權與神權的象徵。

遺址範圍估算達五平方公里,已發掘的包括祭祀區、一般居住址等,包括發現這把內地唯一一件保存較完整,商周時期木製翻土農具。

這裡其中一個展館的屋頂,設計用了鎖匙的概念,寓意是打開地底埋藏遺址的大門。

博物館2017年4月開放至今,訪客超過1,200萬人次,而為令訪客有更好的體驗,博物館範圍有超過七成是綠化帶。

1/10